Die Frage, welche Sprache das schwierigste Alphabet besitzt, regt immer wieder zu spannenden Diskussionen an. Dabei hängt die Schwierigkeit eines Alphabets nicht nur von der Anzahl der Buchstaben ab, sondern auch von der Komplexität der Schriftzeichen und den phonetischen Regeln, die in verschiedenen Sprachsystemen gelten. In dieser Sektion wird die Thematik vorgestellt und die Herausforderungen, die mit einem schwierigen Alphabet verbunden sind, aufgezeigt. Um ein besseres Verständnis zu gewinnen, werden Beispiele aus verschiedenen Sprachen herangezogen, die die Vielfalt und Komplexität von Alphabeten illustrieren.

Einführung in das Thema Alphabet

Das Alphabet ist ein fundamentales Konzept innerhalb jedes Sprachsystems. Es stellt eine Sammlung von Buchstaben dar, die zur Bildung von Schriftzeichen verwendet werden. Diese Buchstaben sind die Bausteine, aus denen Wörter und Sätze entstehen, und spielen eine entscheidende Rolle in der Kommunikation.

Verschiedene Sprachen haben im Laufe der Geschichte unterschiedliche Alphabete entwickelt. Zum Beispiel gibt es das lateinische Alphabet, das in vielen westlichen Sprachen genutzt wird, das kyrillische Alphabet, das in Ländern wie Russland und Bulgarien zum Einsatz kommt, und das arabische Alphabet, das in den arabischsprachigen Regionen verbreitet ist. Jede Schrift bringt ihre eigenen Herausforderungen und Besonderheiten mit sich.

Die Entwicklung des Alphabets ist eng mit der Sprachentwicklung verknüpft. Schriftzeichen dienen nicht nur der simplen Repräsentation von Sprache, sondern auch der Bewahrung kultureller Identität. In vielen Kulturen sind Alphabet und Schrift tief verwurzelt, wobei sie über Generationen weitergegeben werden. Die Vielfalt der Alphabete spiegelt sich in den verschiedenen Schriftarten und stilistischen Elementen wider, die in den jeweiligen Sprachsystemen genutzt werden.

Die Bedeutung von Schriftzeichen in verschiedenen Sprachen

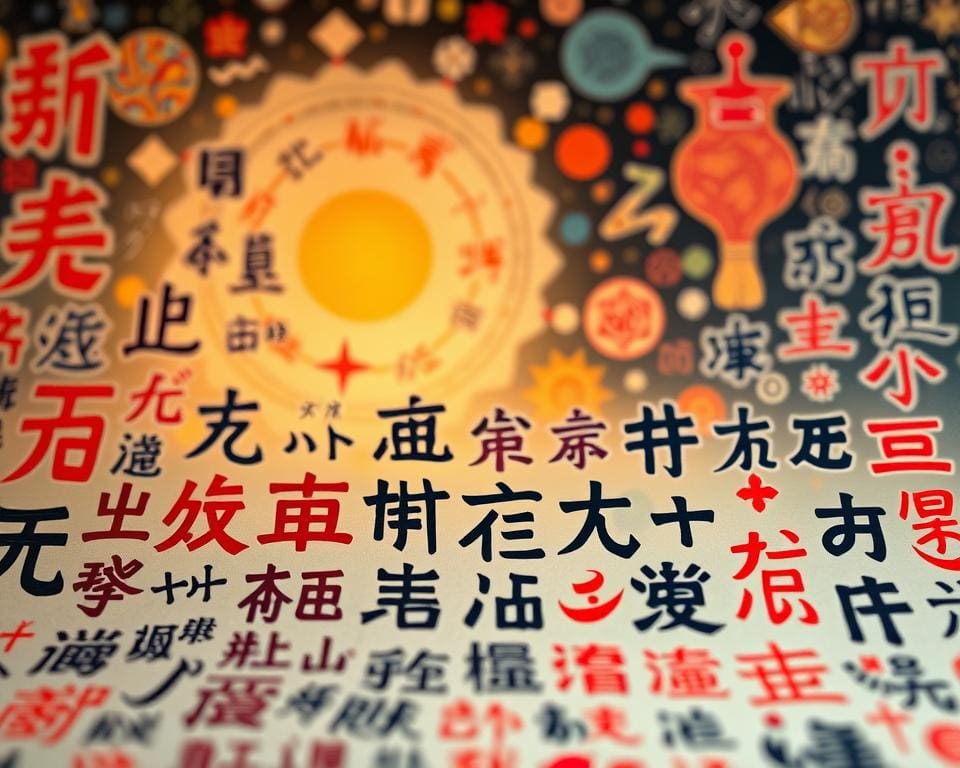

Schriftzeichen spielen eine entscheidende Rolle in der Kommunikation und Kultur vieler Weltsprachen. Sie sind nicht nur einfache Buchstaben, sondern tragen auch symbolische Bedeutungen, die tief in der jeweiligen Sprache verwurzelt sind. In Sprachen wie Chinesisch und Japanisch kombinieren komplexe Schriftzeichen sowohl Phonetik als auch semantische Aspekte. Dies ermöglicht eine vielschichtige Ausdrucksweise, die den hablando oft mehr Tiefe verleiht.

Im Kontrast dazu nutzen viele westliche Sprachen ein einfacheres Alphabet, das auf klaren Buchstaben basiert. Diese Schriftzeichen erleichtern oft das Erlernen und Lesen, doch können sie auch eine gewissen Verlust an kultureller Nuance mit sich bringen. Schriftzeichen fungieren somit nicht nur als Kommunikationsinstrument, sondern sind auch ein Spiegelbild der kulturellen Identität.

Ein Beispiel hierfür ist das Arabische, dessen Schriftzeichen eine besondere Ästhetik und Geschichte aufweisen. Diese Schrift ist nicht nur funktional, sondern stellt auch Kunst dar. So wird deutlich, dass Schriftzeichen nicht nur das Übermitteln von Informationen ermöglichen, sondern auch eine Verbindung zur Identität und den Werten eines Volkes schaffen.

Welche Sprache hat das schwierigste Alphabet?

Die Frage, welche Sprache das schwierigste Alphabet besitzt, führt zu interessanten Diskussionen. Unterschiedliche Sprachen bringen verschiedene Herausforderungen mit sich, und der Vergleich der Schwierigkeitsgrade bietet Einblicke in die Komplexität von Schriftzeichen. Besonders auffällig sind Sprachen wie Mandarin, Arabisch und Ungarisch, die durch eine Vielzahl an Schriftzeichen und phonologischen Besonderheiten besticht.

Schwierigkeitsgrade im Vergleich

Eines der Merkmale, die die Schwierigkeit eines Alphabets prägen, ist die Schreibweise. Sprachen mit einer Vielzahl an Symbolen, wie Mandarin, verlangen vom Lernenden ein hohes Maß an Geduld und Ausdauer. Das Erlernen dieser Schrift ist oft mit einer steilen Lernkurve verbunden. Zusätzlich spielt die Phonetik eine entscheidende Rolle; Sprachen, bei denen die richtige Aussprache und Intonation wichtig sind, erhöhen den Schwierigkeitsgrad kontinuierlich. Kulturelle Nuancen können ebenfalls eine zentrale Herausforderung darstellen, da sie tief in die Sprache integriert sind.

Einfluss auf das Lesen und Schreiben

Die Art und Weise, wie ein Alphabet gestaltet ist, hat weitreichende Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben. Eine schwierige Schrift kann die Lernkurve erheblich steigern, was sich sowohl positiv als auch negativ auf den Lernprozess auswirken kann. Schüler, die eine komplexe Sprache erlernen, stehen oft vor der Herausforderung, sowohl die Schriftzeichen als auch die korrekte Aussprache zu meistern. Dieser Prozess kann frustrierend sein, beinhaltet aber auch die Chance, eine tiefere Verbindung zur Sprache und Kultur zu entwickeln.

Sprachen mit komplexen Alphabetsystemen

Es gibt eine Vielzahl von Sprachen, die sich durch komplexe Alphabetsysteme auszeichnen und die Lernenden vor besondere Herausforderungen stellen. Dazu gehören unter anderem das Thailändische und das Arabische, welche beide einzigartige Schriftsysteme und grammatikalische Strukturen aufweisen. Diese Sprachen erfordern ein hohes Maß an Hingabe und die Bereitschaft, sich mit oft sehr unterschiedlichen Schriftzeichen auseinanderzusetzen.

Beispiele und Herausforderungen

Das Thailändische verwendet ein Alphabet mit 44 Konsonanten und 32 Vokalen, was das Lesen und Schreiben zu einer komplexen Aufgabe macht. Die individuellen Schriftzeichen können dazu führen, dass Lernende Schwierigkeiten haben, Wörter zu erkennen und korrekt auszusprechen. Ähnlich verhält es sich mit der arabischen Schrift, die von rechts nach links geschrieben wird und sich durch die Verbindung von Buchstaben innerhalb von Wörtern auszeichnet. Solche Herausforderungen erfordern umfangreiche Übung und spezifische Lernstrategien, um die Schriftzeichen verinnerlichen zu können.

Wie diese Sprachen erlernt werden

Der Lernprozess für Sprachen mit komplexen Alphabetsystemen wird durch verschiedene Lehrmethoden unterstützt. Sprachschulen bieten spezielle Programme an, um Lernenden den Umgang mit schwierigen Schriftzeichen zu erleichtern. Dazu kommen moderne Ressourcen wie Sprachapps und Online-Kurse, die interaktive Elemente nutzen, um den Lernenden in ihrem Fortschritt zu helfen. Diese Tools können den Lernprozess optimieren, indem sie alltägliche Situationen simulieren und es den Lernenden ermöglichen, die neuen Fähigkeiten in einem praktischen Kontext anzuwenden.